Imaginez un informaticien qui voulait trouver des traces d'OVNI et qui se retrouve au centre de l'affaire de piratage informatique la plus médiatisée des années 2000. En 2002, Gary McKinnon, un simple administrateur système écossais, s'est introduit dans les ordinateurs de la NASA et du Pentagone sous le pseudonyme de Solo. Les Etats-Unis ont immédiatement qualifié cette affaire de "plus grand piratage militaire de tous les temps" et ont tiré le maximum de cette formule - médiatiquement, diplomatiquement, juridiquement.

Dix ans de procès, des demandes d'extradition, un diagnostic d'autisme, une mère militante, l'hystérie autour des droits de l'homme, des conspirations, des vaisseaux spatiaux - tout cela n'est pas l'invention d'un scénariste de Netflix, mais l'histoire réelle d'un Britannique qui voulait simplement savoir si le gouvernement américain cachait vraiment des informations sur les extraterrestres.

Avance rapide.

- L'homme qui cherchait des OVNI

- Intrusion : une attaque sur les ordinateurs de l'armée américaine et de la NASA

- Accusation et arrestation

- Des décennies d'incertitude juridique : la bataille pour l'extradition

- Le facteur humain : Le syndrome d'Asperger, la santé mentale et le combat d'une mère

- L'intervention du ministre britannique de l'intérieur

- L'héritage de McKinnon : l'impact sur le droit, la politique et la sensibilisation

- En bref.

Le garçon qui cherchait des OVNI

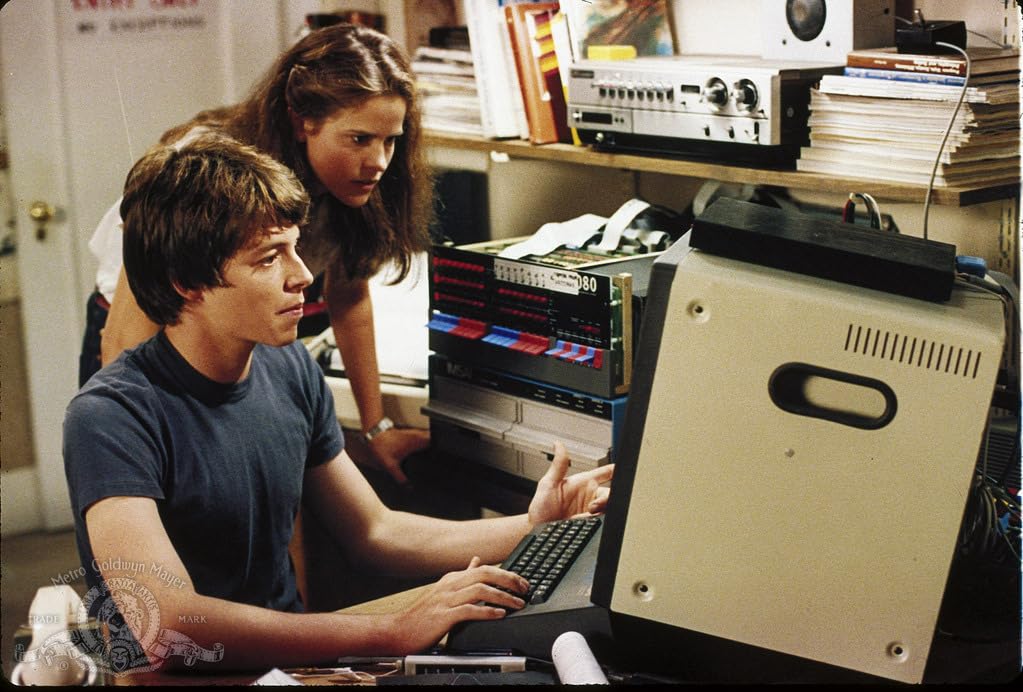

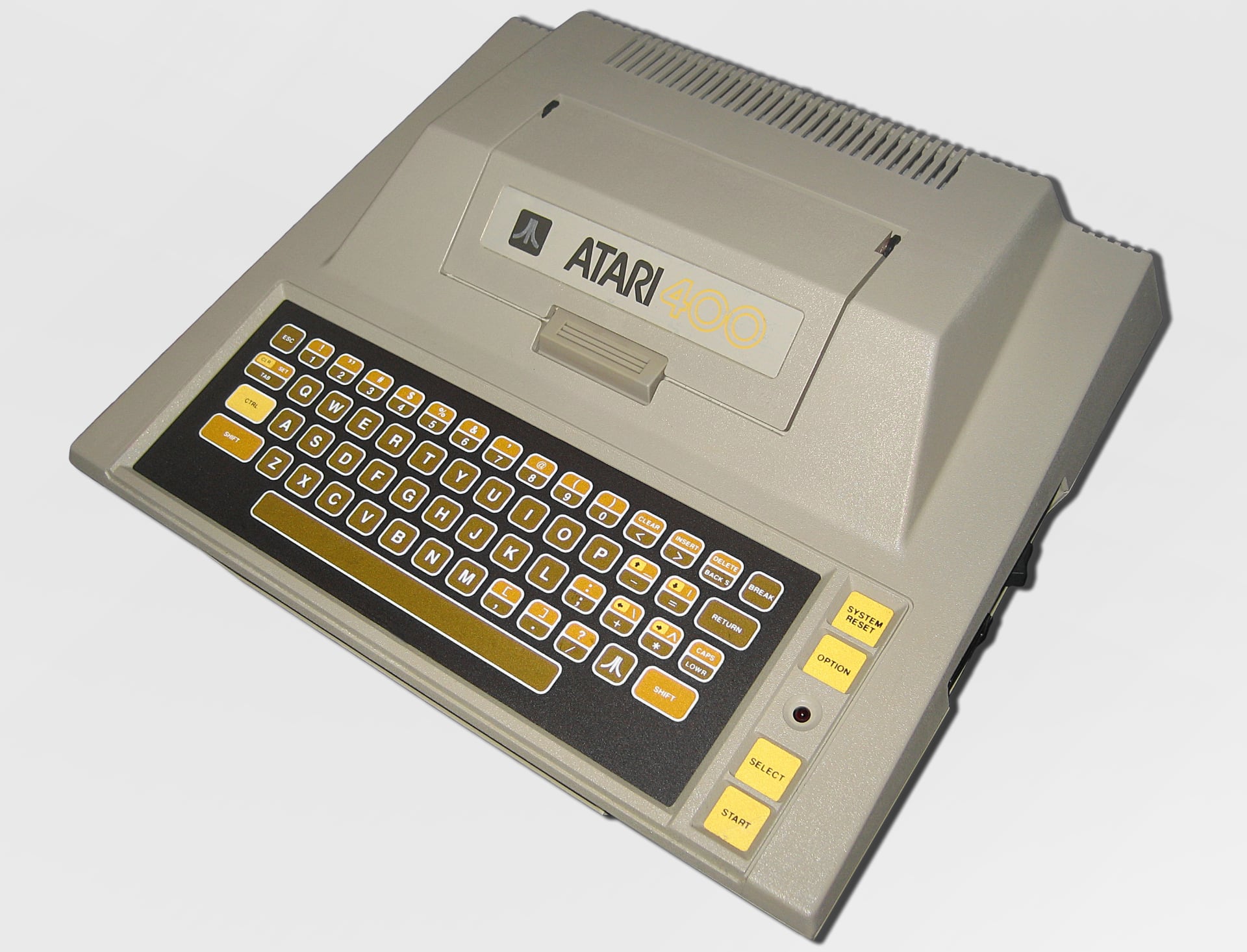

Gary MacKinnon est né à Glasgow en 1966, mais c'est à l'âge de 14 ans, avec un Atari 400 entre les mains, qu'il a véritablement commencé à s'intéresser à l'informatique. C'est à ce moment-là qu'est née sa passion pour les ordinateurs, qui s'est ensuite transformée en une carrière d'administrateur système. Mais l'histoire du piratage qui lui a valu une renommée mondiale (et des problèmes avec le ministère américain de la justice) n'a rien à voir avec ses ambitions professionnelles.

L'Atari 400, le premier ordinateur de Gary McKinnon, âgé de 14 ans. Illustration : Wikipédia

McKinnon cherchait... la vérité. Dans son esprit, il s'agissait de la vérité sur les ovnis, les technologies "cachées" d'anti-gravité et l'énergie libre, qu'il pensait que les gouvernements cachaient délibérément. Ces idées ne viennent pas de TikTok, mais d'une source "sérieuse" : leDisclosure Project de StevenGreer. En mai 2001, ce mouvement a organisé une grande conférence de presse à Washington, D.C., au cours de laquelle des officiers militaires, des ingénieurs et d'anciens officiers de renseignement se sont exprimés publiquement.

Couverture de la série pseudo-scientifique "Disclosure" avec une photo de l'auteur - Steven Greer. Illustration : Amazon Prime

Pour McKinnon, il s'agissait d'une "révélation" - la confirmation que les gouvernements cachaient quelque chose et que personne n'allait l'exposer, sauf lui.

Il était à la recherche de preuves concrètes. L'attention du hacker a été attirée par des rumeurs selon lesquelles la NASA, en particulier le Lyndon B. Johnson Space Center (le siège de la NASA à Houston), retouchait des images prises en orbite pour en retirer des objets dont l'origine n'était pas claire. McKinnon affirme avoir vu l'une de ces images : quelque chose d'argenté, en forme de cigare, planant au-dessus de l'hémisphère nord de la Terre. Il croyait également au Majestic 12, un comité légendaire de scientifiques et de fonctionnaires qui auraient traité de la technologie extraterrestre. Et, bien sûr, il était membre de la British UFO Research Association(BUFORA ).

Approfondir :

Le Majestic 12 (MJ-12) est un groupe gouvernemental prétendument secret créé aux États-Unis à la fin des années 1940 pour enquêter sur les contacts avec des civilisations extraterrestres et étudier les débris d'OVNI, y compris l'incident de Roswell. Le MJ-12 est apparu pour la première fois dans les années 1980 grâce à des fuites de documents dont l'authenticité reste sujette à caution. De nombreux experts pensent qu'il s'agit de faux, mais les théories du complot et la culture des ovnis alimentent activement cette légende. Pour des personnes comme Gary McKinnon, Majestic 12 est un symbole de la conspiration du silence que les gouvernements ont suivie pour cacher à l'humanité la vérité sur les extraterrestres.

Il s'agissait d'une recherche de la vérité, motivée non pas par une soif de piratage en tant que telle, mais par une croyance en l'injustice. Son diagnostic de syndrome d'Asperger est devenu plus tard un élément de sa plaidoirie : les personnes atteintes de ce syndrome ont souvent une concentration extraordinaire sur des sujets étroits. Dans le cas de McKinnon, il s'agissait d'une obsession pour la découverte de la vérité sur l'espace et les technologies cachées.

Une autre nuance importante est le temps. 2001-2002, c'est l'époque d'avant Facebook, d'avant WikiLeaks, d'avant les fuites massives et les canaux Telegram. Il n'y avait pas de fils de discussion sur Reddit ni d'analyses de sources ouvertes pour découvrir quoi que ce soit. Si vous croyez à une conspiration, le moyen le plus direct d'obtenir la vérité, pensait Gary, est de se connecter aux ordinateurs de ceux qui sont censés la cacher.

Sa logique est simple : si la NASA "nettoie" quelque chose, c'est à elle qu'il faut s'adresser.

Dans le monde d'aujourd'hui, Gary McKinnon traînerait probablement sur des forums, s'enfermerait dans des fils de discussion semblables à ceux de QAnon sur des "idées" ou des analyses de fuites. Mais au début des années 2000, il a choisi la voie directe, qui s'est avérée être la plus dangereuse pour accéder à la vérité.

Approfondir :

QAnon est une théorie du complot apparue en 2017 sur le forum 4chan. Ses partisans estiment que les États-Unis sont dirigés par une élite secrète - pédophiles, satanistes et politiciens corrompus - et que Donald Trump mènerait une guerre secrète contre eux. La source de ces "idées" est un mystérieux utilisateur sous le pseudonyme de Q, qui publie des messages contenant des indices et des codes qui attirent l'attention de milliers de personnes.

Bien qu'il n'existe aucune preuve réelle de cette théorie, elle s'est répandue, en particulier parmi les partisans de Trump et les mouvements anti-système. QAnon a influencé des événements réels, comme la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, et est devenu un outil de radicalisation politique. Le mouvement englobe des communautés en ligne, des médias sociaux et des chaînes YouTube, créant une réalité alternative avec ses propres héros, "enquêtes" et ennemis. QAnon combine la logique d'une secte, la croyance en une conspiration mondiale et une méfiance totale à l'égard des sources officielles.

Il s'agit donc d'un homme qui combine des connaissances techniques, une croyance sincère en la conspiration et une conviction éthique que l'humanité doit connaître la vérité. Il n'a pas volé d'argent, ni crypté de serveurs, ni demandé de rançon. Son piratage est un cri : "Dites la vérité aux gens !" Mais au lendemain des attaques terroristes du 11 septembre 2001, cela ressemblait à un défi lancé au système de sécurité nationale. Résultat : dix ans de procédure, une guerre médiatique, une demande d'extradition et le titre de principal cyber-ennemi des États-Unis. Le piratage informatique à la recherche d'ovnis.

Intrusion : une attaque sur les ordinateurs de l'armée américaine et de la NASA

Travaillant sous le pseudonyme de "Solo" depuis la maison de la tante de sa petite amie à Londres, Gary McKinnon a, selon les enquêteurs américains, réalisé une série de piratages de systèmes informatiques appartenant à l'armée américaine et à la NASA sur une période de 13 mois (de février 2001 à mars 2002). Au total, il se serait introduit dans 97 ordinateurs.

Les cibles n'étaient pas des serveurs quelconques, mais des systèmes de l'armée américaine, de la marine, de l'armée de l'air, du ministère de la défense et de la NASA elle-même. L'un des incidents les plus graves, selon l'acte d'accusation, a été le piratage de la station d'armement naval Earle, dans le New Jersey. Après le 11 septembre, McKinnon a, selon l'enquête, supprimé d'importants registres d'armes, ce qui a perturbé un réseau de 300 ordinateurs pendant une semaine et interrompu l'approvisionnement en munitions de la flotte de l'Atlantique de la marine américaine.

Gary McKinnon. Illustration : AP

Un autre épisode est la panne du réseau du district militaire de Washington DC qui a touché 2 000 ordinateurs lorsque des fichiers système essentiels ont été supprimés. L'affaire mentionne également des piratages d'ordinateurs au Pentagone, à la NASA à Hampton (Virginie), dans les systèmes de la marine à Groton (Connecticut) et dans six entreprises privées.

Les enquêteurs ont affirmé que la méthode de travail de McKinnon était assez typique des pirates débutants : il scannait les réseaux à la recherche d'ordinateurs dont les ports administratifs étaient ouverts ou faiblement protégés, une vulnérabilité courante.

Pour y accéder, il a utilisé le logiciel d'administration à distance RemotelyAnywhere, d'abord en s'inscrivant à une version d'essai par l'intermédiaire de l'adresse électronique de sa petite amie, puis en utilisant une version illégale et piratée.

Une fois l'accès obtenu, il a installé ce logiciel et d'autres "outils" pour contrôler les systèmes, a élevé ses privilèges au niveau d'administrateur, a copié des fichiers sensibles - mots de passe, comptes - et a supprimé les journaux du système qui pouvaient attester de sa présence. Dans certains cas, il aurait supprimé jusqu'à 1 300 comptes d'utilisateurs et fichiers système critiques, sans lesquels les ordinateurs cessaient tout simplement de fonctionner. Il aurait utilisé les machines déjà piratées comme tremplin pour pénétrer dans d'autres réseaux militaires et spatiaux.

Les dégâts ont constitué un élément important du dossier d'accusation. Le piratage du réseau de la station d'armement naval d'Earl a été estimé à lui seul à près de 290 500 dollars.

L'enquête et la restauration des systèmes auraient coûté aux États-Unis entre 700 000 et 900 000 dollars.

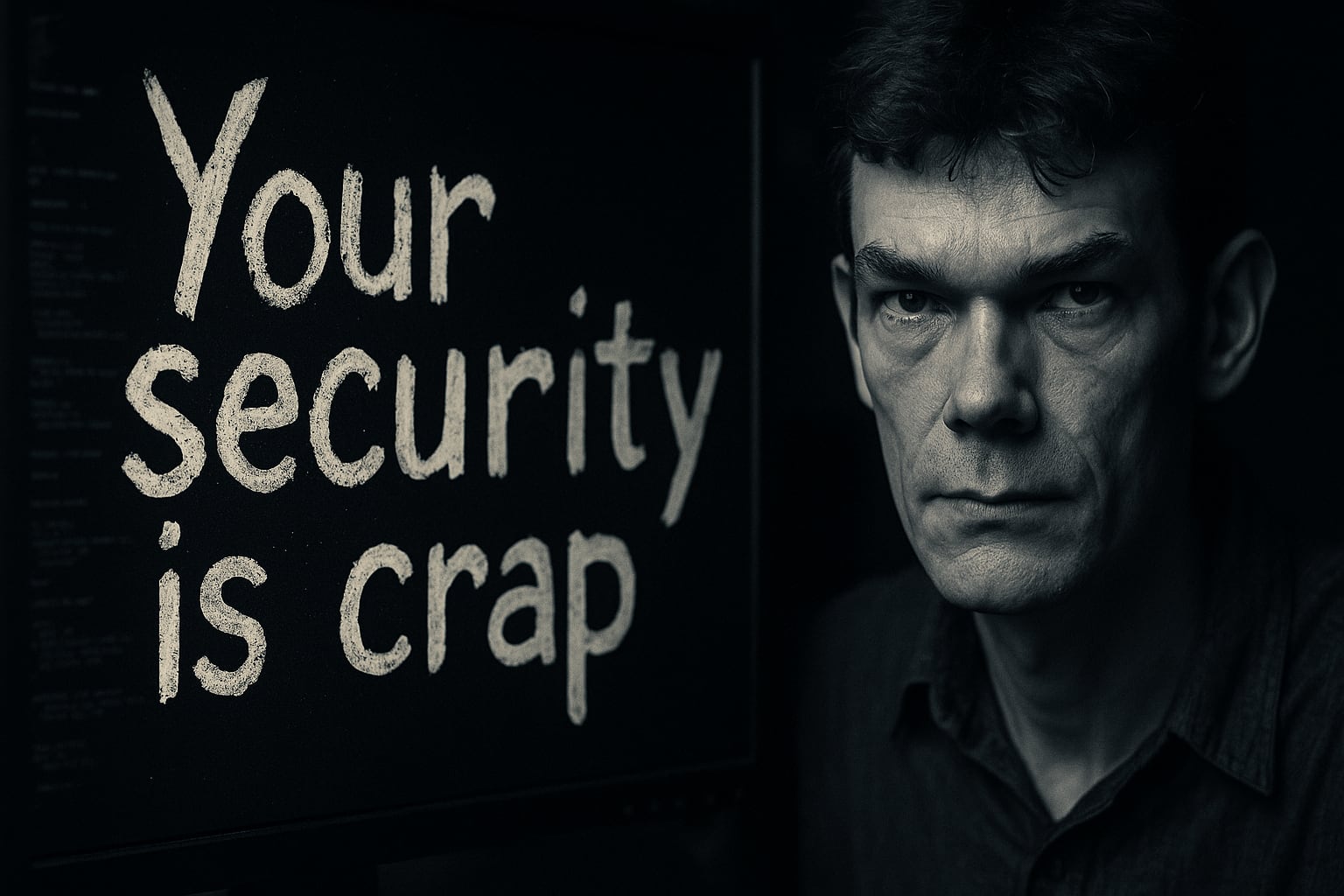

Les accusations techniques étaient étroitement liées aux accusations "idéologiques" : McKinnon a laissé des messages sur certains ordinateurs. Le plus célèbre d'entre eux est un court message :

"Votre sécurité est merdique". Mais il y avait aussi des messages plus durs : "La politique étrangère des États-Unis s'apparente aujourd'hui à du terrorisme soutenu par le gouvernement... Ce n'est pas une erreur si la sécurité a été fortement réduite le 11 septembre de l'année dernière... Je suis SOLO. Je continuerai à perturber les plus hauts niveaux"...

Gary McKinnon a laissé ce message sur des ordinateurs piratés. Illustration : DALL-E

Aux États-Unis, ces messages ont été qualifiés de "stupides et antiaméricains", mais ils ont probablement fini par façonner l'image de McKinnon en tant qu'acteur malveillant plutôt qu'en tant que pirate enthousiaste, et ont intensifié la réaction officielle.

Le fait que les piratages de Gary McKinnon aient eu lieu après le 11 septembre 2001 a eu un impact significatif sur la perception américaine de la situation. À une époque où l'anxiété était à son comble, toute intrusion dans les réseaux du ministère de la défense était interprétée comme une menace terroriste potentielle. Le piratage des systèmes de l'Earl Naval Weapons Station, qui a paralysé l'approvisionnement en munitions, a été perçu comme un coup porté à l'infrastructure militaire à un moment critique.

La station d'armement naval Earl. Illustration : navy.mil

Dans ce contexte, des messages tels que "Je suis SOLO. Je vais continuer" n'ont fait que renforcer l'idée d'une intention malveillante. L'un des enquêteurs a déclaré sans ambages : "Nous pensions qu'il s'agissait d'Al-Qaïda : "Nous pensions qu'il pouvait s'agir d'Al-Qaïda". Et c'est dans ce contexte que la formule du "plus grand hack militaire" a émergé.

McKinnon se voyait probablement comme un chercheur et non comme un criminel.

Mais quelle que soit sa motivation, l'intrusion a eu des conséquences réelles : pannes de réseau, pertes de données et menaces pour les opérations. De quoi lancer une véritable machine judiciaire et diplomatique.

Accusations et arrestations

Les traces numériques laissées par Solo ont finalement conduit les enquêteurs à Gary McKinnon. La principale preuve est constituée par les enregistrements du serveur de Binary Research, un distributeur du logiciel RemotelyAnywhere que McKinnon aurait utilisé pour le piratage. Les registres ont révélé l'adresse IP et l'adresse électronique de sa petite amie, utilisées pour s'inscrire à une version d'essai du logiciel avant qu'il ne passe à la version piratée. Un commentateur a qualifié cette affaire d'"erreur classique" - un exemple typique de la façon dont les compétences techniques en matière de piratage informatique ne garantissent pas un anonymat parfait. C'est le facteur humain qui devient souvent le fil à tirer.

La police britannique a ensuite commencé à donner suite à la demande des États-Unis. La première enquête officielle a eu lieu le 19 mars 2002. Selon certaines sources, il a été arrêté le même jour, tandis que d'autres affirment que l'unité nationale de lutte contre la cybercriminalité (NHTCU) a procédé à un second interrogatoire le 8 août. Quoi qu'il en soit, les forces de l'ordre britanniques se sont rapidement jointes à l'affaire à la demande des Américains - un exemple de coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité.

McKinnon a été libéré sous caution, mais avec des restrictions : interdiction d'utiliser l'internet et contrôle quotidien au poste de police.

La situation s'est aggravée en novembre 2002, lorsqu'un jury fédéral du district oriental de Virginie l'a formellement inculpé de sept chefs d'accusation, chacun étant passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Un autre acte d'accusation, portant sur un seul chef d'accusation, a été émis par le New Jersey pour avoir endommagé un système sécurisé à la station d'armement naval d'Earle. La peine maximale pour ce chef d'accusation est de 5 ans et une amende de 250 000 dollars.

McKinnon risquait jusqu'à 70 ans de prison, ce qui correspond à la durée de la peine à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation en Virginie, sans compter la peine distincte pour l'affaire du New Jersey. Dans ce contexte, sa crainte d'être déclaré "ennemi combattant" et envoyé à Guantanamo Bay était dramatique, mais compréhensible dans le contexte de l'après-11 septembre. Bien qu'un tel scénario soit peu probable, l'ambiance de l'époque a entraîné même les cyberaffaires dans une atmosphère de pression juridique extrême.

Après l'inculpation, les États-Unis ont officiellement annoncé leur intention de demander l'extradition de McKinnon du Royaume-Uni pour qu'il soit jugé sur leur territoire. La sévérité de la peine encourue ne concernait pas seulement l'intéressé, mais constituait un signal clair à l'intention de quiconque envisage de "pirater" l'infrastructure d'autrui depuis l'autre côté de l'Atlantique.

Le crime a été commis à Londres, mais les conséquences se sont répercutées sur les ordinateurs américains.

Cela a mis en lumière une question qui se pose depuis longtemps : de quelle juridiction s'agit-il ? Les États-Unis n'ont pas transféré l'affaire à un tribunal britannique, mais ont porté plainte et demandé eux-mêmes l'extradition. Le message de Washington était clair : si vous piratez nos serveurs, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez physiquement, nous vous attraperons.

L'affaire McKinnon est devenue un exemple médiatique de la manière dont les États tentent d'étendre leurs lois au cyberespace. Un espace où il n'y a pas de frontières, mais où les ambitions politiques sont plus que réelles.

Une décennie d'incertitude juridique : la bataille pour l'extradition

L'inculpation de Gary McKinnon en novembre 2002 n'était qu'un début : il a dû mener une bataille juridique épuisante pendant dix ans pour obtenir son extradition vers les États-Unis. Pendant les trois premières années, il a été libéré sans restrictions, mais en 2005, après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'extradition de 2003, il a été officiellement placé sous caution reconnue et la procédure de transfert vers les États-Unis a commencé. Plus l'affaire se prolongeait, plus elle affectait sa santé mentale, tout en lui attirant de plus en plus de soutien de la part de l'opinion publique.

La loi sur l'extradition elle-même était controversée. Elle s'inscrit dans le cadre d'un nouvel accord bilatéral entre les États-Unis et le Royaume-Uni, en vertu duquel les États-Unis ne sont pas tenus de fournir des preuves concluantes de la culpabilité devant un tribunal britannique, mais seulement d'indiquer les motifs de l'accusation. En d'autres termes, l'Amérique peut demander l'extradition d'un Britannique sans analyse judiciaire détaillée, alors que la Grande-Bretagne devra fournir beaucoup plus de preuves pour faire de même aux États-Unis.

Les critiques ont immédiatement qualifié le traité d'"unilatéral" et de privant les Britanniques de protections juridiques fondamentales. Bien qu'une enquête officielle (la "Baker Review") ait conclu par la suite que la différence entre la norme américaine de "cause probable" et la norme britannique de "soupçon raisonnable" n'était pas significative, l'opinion publique est restée opposée au traité.

Le sentiment d'injustice est devenu l'un des principaux atouts de la campagne de défense de McKinnon.

Les parties à l'affaire ont adopté des positions dures et opposées. Le bureau du procureur américain n'a cessé de souligner l'ampleur du piratage, répétant l'expression "le plus grand piratage militaire de l'histoire" et mettant l'accent sur les graves conséquences - de l'arrêt du réseau du district militaire de Washington au blocage de l'approvisionnement en munitions d'une base navale dans le New Jersey. Tout cela dans le contexte de la sécurité nationale de l'après 11 septembre.

Les États-Unis ont également insisté sur le fait qu'étant donné que les piratages visaient des serveurs américains, que les dommages ont été causés à l'infrastructure américaine et que tous les témoins clés se trouvaient aux États-Unis, McKinnon devait être jugé dans ce pays. En outre, les messages antisystème laissés sur les ordinateurs, selon l'accusation, constituaient une tentative "d'influencer le gouvernement américain par l'intimidation" - ce qui transformait automatiquement l'affaire d'un point de vue technique en un point de vue politique. Et c'est exactement ainsi que la partie américaine l'a perçue : comme un acte de cyber-agression auquel il fallait répondre avec la plus grande détermination.

La défense de Gary McKinnon s'est d'abord attachée à critiquer la procédure d'extradition elle-même. Les avocats ont souligné la différence essentielle entre le système américain de négociation de peine et la jurisprudence britannique. Aux Etats-Unis, si McKinnon plaide coupable, il peut être condamné à une peine de 37 à 46 mois. En revanche, s'il refusait, il risquait 8 à 10 ans pour chacun des sept chefs d'accusation. Selon la défense, ce "choix sans choix" constitue un abus de procédure. "Si les États-Unis veulent utiliser les tribunaux anglais, qu'ils suivent nos règles", ont déclaré les avocats.

Approfondir :

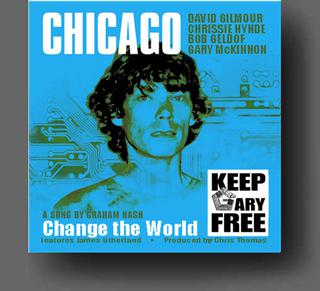

En août 2009, David Gilmour, de Pink Floyd, a publié un single en ligne, "Chicago - Change the World", consacré à l'affaire Gary McKinnon. Il s'agit d'une version réimaginée de la chanson "Chicago" de Graham Nash, mais avec une nouvelle signification : attirer l'attention sur le risque d'extradition de Gary McKinnon vers les États-Unis. L'enregistrement comprenait également Chrissie Hynde, Bob Geldof et McKinnon lui-même, et a été produit par Chris Thomas, collaborateur de longue date de Pink Floyd. Le projet a reçu le soutien de Graham Nash lui-même et est devenu un geste musical de solidarité pour une cause qui associe la cybercriminalité, les droits de l'homme et la politique internationale.

Cependant, la Chambre des Lords, qui était alors la plus haute juridiction du Royaume-Uni, a rejeté cet argument. Elle a estimé que l'extradition entre États alliés pouvait tenir compte des différences culturelles et juridiques.

La défense a également insisté sur le fait que les crimes avaient été commis au Royaume-Uni et que le procès devait donc s'y dérouler.

Mais ces arguments n'ont pas fonctionné.

Au fur et à mesure que l'état mental de McKinnon se détériorait, la défense a changé son fusil d'épaule : il s'agissait désormais de violations des droits de l'homme. Mais ces arguments ont été rejetés les uns après les autres. L'appel devant la Chambre des Lords a été rejeté en 2008. L'interdiction temporaire d'extradition imposée par la Cour européenne des droits de l'homme a été levée par la suite. Un contrôle judiciaire devant la Haute Cour en 2009 n'a pas non plus abouti.

Ces défaites n'ont fait que confirmer la solidité de la justification formelle de la demande d'extradition américaine.

Pendant ce temps, en dehors de la salle d'audience, une campagne politique et publique bruyante s'est déroulée. En août 2009, le Premier ministre de l'époque, Gordon Brown, a tenté de négocier avec les États-Unis pour permettre à McKinnon de purger sa peine éventuelle au Royaume-Uni. Mais les États-Unis ont refusé. La mère de McKinnon, Janis Sharp, a été le principal moteur de cette campagne. Son combat, décrit dans le livre Saving Gary McKinnon : A Mother's Story, a fait de cette affaire un événement national. Elle a obtenu le soutien de personnalités politiques de premier plan, dont David Cameron et Nick Clegg, qui s'étaient publiquement opposés à l'extradition avant la formation du gouvernement de coalition.

Couverture du livre "Saving Gary McKinnon" (Sauver Gary McKinnon). Illustration : Amazon

Le public et les médias britanniques ont presque unanimement perçu la tentative d'extradition comme disproportionnée. Un profond dilemme s'est posé : d'une part, une extradition juridiquement valable en vertu de toutes les règles du traité de 2003 et, d'autre part, une histoire humaine concernant un homme vulnérable atteint du syndrome d'Asperger qui pourrait être condamné à des dizaines d'années de prison dans un pays étranger.

Le facteur humain : Le syndrome d'Asperger, la santé mentale et le combat d'une mère

L'affaire Gary McKinnon a connu un tournant décisif en août 2008, lorsqu'il a été diagnostiqué comme étant atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Ce diagnostic a ouvert une nouvelle page dans la lutte contre l'extradition qui dure depuis dix ans. Au lieu de nuances juridiques, les droits de l'homme - et la question de savoir si le psychisme de McKinnon survivrait à une prison américaine - sont devenus le centre de la discussion.

Le syndrome d'Asperger s'accompagne de difficultés d'interaction sociale, d'une sensibilité accrue au stress et d'une tendance à se focaliser sur certains sujets. Dans le cas de McKinnon, ces sujets étaient les ovnis, les technologies "cachées" et les conspirations - et cette obsession, selon ses défenseurs, expliquait ses actions risquées.

Approfondir :

Le syndrome d'Asperger est l'un des troubles du spectre autistique qui se manifeste généralement par des difficultés d'interaction sociale, de communication et de compréhension des signaux non verbaux. Les personnes atteintes de ce syndrome ont souvent une intelligence normale à élevée, ainsi qu'un intérêt profond pour des sujets précis, pour lesquels elles peuvent faire preuve d'une attention quasi obsessionnelle. En même temps, elles peuvent avoir des difficultés à s'adapter au changement, faire preuve d'une franchise excessive et d'une sensibilité aux stimuli sensoriels. Le diagnostic n'est pas associé à des troubles de la parole, mais l'intonation ou les expressions faciales peuvent être atypiques.

Le diagnostic tardif - six ans après l'inculpation - a modifié non seulement l'interprétation de ses actes, mais aussi l'évaluation de la menace potentielle pour sa vie en cas d'extradition. Ses avocats ont fait valoir que l'extradition de McKinnon vers les États-Unis signifierait une destruction mentale profonde, avec une menace réelle de suicide. Il ne s'agissait pas d'un risque hypothétique : les rapports médicaux étaient concrets et alarmants.

McKinnon souffrait du syndrome d'Asperger, qui se caractérise par un intérêt pour des sujets étroits et des difficultés d'interaction sociale. Illustration : DALL-E

L'une des principales voix de la défense a été celle du psychiatre Jeremy Turk, qui a déclaré sans ambages que si McKinnon était extradé, il était presque certain qu'il tenterait de se suicider. D'autres rapports, y compris ceux d'experts engagés par le ministère de l'intérieur, ont confirmé le risque élevé de suicide.

La famille a décrit Gary comme un homme qui se retirait du monde, communiquait peu et passait ses journées dans une pièce sombre.

Cet ensemble de preuves médicales a constitué la base de l'argument selon lequel l'extradition de McKinnon était contraire à son droit à la vie et à l'absence de traitement inhumain ou dégradant. L'affaire n'est plus perçue comme une affaire purement juridique, mais comme une tragédie humaine qui attire l'attention des médias, des hommes politiques et du public.

Sa mère, Janice Sharp, est restée la plus fervente défenseuse de son fils. Sa campagne a transformé l'affaire juridique en une lutte symbolique d'un "petit homme" contre une grande machine d'État. Elle a rencontré des députés, s'est adressée à la presse, a écrit un livre, Saving Gary McKinnon, et a maintenu l'affaire sur le devant de la scène. Elle a qualifié ces dix années de "waterboarding mental" pour Gary - et de "punition cruelle et inutile" de la part des autorités américaines.

Le cas de Gary McKinnon est depuis devenu un miroir du système judiciaire britannique. Illustration : DALL-E

Cette affaire a été un rappel : La procédure judiciaire doit être à l'écoute des gens. Et si la loi ne suit pas la réalité, cela signifie que le système doit changer. Et bien que ces changements soient lents, l'histoire de Gary McKinnon est devenue un catalyseur pour d'importantes discussions sur la justice, l'humanité et le rôle de la santé mentale dans le processus judiciaire.

Intervention du ministre de l'intérieur britannique

Alors que tous les tribunaux avaient été épuisés et que l'extradition de Gary McKinnon vers les États-Unis semblait être une question de temps, l'affaire a pris une tournure dramatique. Theresa May, alors ministre de l'intérieur du Royaume-Uni - elle a ensuite été Premier ministre du Royaume-Uni de 2016 à 2019 - est intervenue et a lancé un examen indépendant de l'affaire, qui allait au-delà des procédures légales d'extradition. Au centre de cet examen se trouvait la question de savoir si l'extradition violerait les droits de l'homme garantis par la loi de 1998 sur les droits de l'homme (Human Rights Act 1998).

Le 16 octobre 2012, Mme May s'est exprimée à la Chambre des communes et a officiellement annoncé que l'extradition de Gary McKinnon était bloquée. La raison en était son état mental et le risque sérieux de suicide s'il était transféré dans une prison américaine. "Il n'y a aucun doute sur sa maladie. Il souffre du syndrome d'Asperger et d'une grave dépression. L'extradition représenterait un tel risque pour sa vie qu'elle serait incompatible avec ses droits", a-t-elle déclaré.

Il s'agit d'une décision sans précédent, prise après une analyse approfondie des rapports médicaux et des consultations avec d'éminents experts.

Elle démontre que le ministre de l'intérieur a le droit de freiner la procédure, même lorsque les tribunaux ont donné leur feu vert, en cas de menace pour la vie humaine. Dans ce cas, l'humanité l'a emporté sur la technique juridique.

Il est intéressant de noter que Theresa May elle-même a par la suite soutenu la recommandation du rapport Baker visant à limiter les pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de droits de l'homme lors d'une extradition. Elle a reconnu qu'il serait plus logique de soumettre ces décisions à la Haute Cour. Toutefois, c'est son intervention dans l'affaire McKinnon qui a démontré la nécessité d'un mécanisme de protection en dehors de la procédure judiciaire formelle.

La réaction des États-Unis était prévisible : la déception. Le ministère de la justice a exprimé son désaccord, compte tenu notamment des décisions judiciaires antérieures et du soutien d'autres ministres britanniques en faveur de l'extradition. Mais les États-Unis ont également reconnu que le cas était "exceptionnel" - une formulation qui a permis de maintenir un équilibre diplomatique. En d'autres termes, d'une part, les États-Unis n'ont pas reçu le suspect, mais d'autre part, le Royaume-Uni a clairement montré qu'il ne s'agissait pas d'une remise en cause de l'accord d'extradition, mais d'une décision unique et humanitaire.

Après l'arrêt de l'affaire au niveau de l'extradition, une nouvelle question s'est posée : McKinnon devait-il être jugé au Royaume-Uni même ? C'est le procureur général de l'époque, Keir Starmer, qui en a décidé ainsi, lui qui est aujourd'hui à la tête du parti travailliste. Le 14 décembre 2012, il a annoncé: "Gary McKinnon ne sera pas jugé par un tribunal britannique.

La raison principale est qu'il n'y avait pas de possibilité réaliste d'intenter un procès. Toutes les preuves essentielles se trouvaient aux États-Unis et la probabilité d'une poursuite fructueuse devant un tribunal britannique était jugée faible.

Ainsi, après dix ans de lutte juridique, médiatique et politique, l'affaire McKinnon s'est terminée - sans procès, sans verdict, mais avec une trace qui restera longtemps dans l'histoire du droit britannique, de la diplomatie et des discussions sur les droits de l'homme.

L'héritage de MacKinnon : impact sur le droit, la politique et la sensibilisation

Après la fin de l'affaire, MacKinnon a disparu de la scène. On sait que vers 2020, il s'est engagé dans des services de référencement, utilisant ses compétences techniques à titre professionnel. En 2022, il a rejoint le projet NFT Collection sur la plateforme OpenSea, créant une série d'œuvres animées sur son histoire en partenariat avec Vertical Vertical. Ce projet, hébergé sur la blockchain Polygon, contient sept œuvres d'art animées uniques représentant des scènes clés de son histoire. Il s'agissait d'une tentative de raconter sa version des événements dans un langage numérique moderne.

"Piratage du Pentagone à la recherche d'ovnis". Illustration : verticalvertical.com

Gary lui-même a admis à plusieurs reprises avoir piraté le Pentagone, soulignant que le motif n'était pas malveillant, mais lié à la recherche d'informations sur les ovnis. Le poids psychologique de l'affaire, les années de dépression et d'isolement ont laissé des traces. Et bien que le véritable retour à une vie normale reste un processus personnel, ses nouveaux projets semblent être le premier pas dans cette direction.

L'affaire Gary McKinnon est allée bien au-delà d'une histoire personnelle : elle a influencé les lois, sensibilisé l'opinion publique et changé notre façon d'envisager l'extradition et les droits des personnes atteintes d'autisme.

La conséquence la plus tangible a été l'introduction en 2013 du "forum bar", qui permet aux tribunaux britanniques de refuser l'extradition si une partie importante de l'infraction a eu lieu en Grande-Bretagne. C'est ce mécanisme qui a été déterminant dans l'affaire Laurie Love, également accusée de piratage informatique et atteinte, comme M. McKinnon, du syndrome d'Asperger.

Outre les changements juridiques, l'affaire McKinnon a attiré l'attention du public sur le spectre de l'autisme dans le système judiciaire. Elle a montré comment les schémas comportementaux peuvent être mal interprétés et que le système ne tient pas toujours compte de la vulnérabilité de ces personnes. Des organisations telles que la National Autistic Society ont élaboré des documents à l'intention des avocats et des officiers de police, mais les recherches ont montré que les changements pratiques sont lents à se produire. Même une affaire très médiatisée ne garantit pas une avancée systémique, mais elle crée un précédent et ouvre la voie au changement.

Le fond de l'affaire

Il est difficile de qualifier l'affaire Gary McKinnon de simple affaire de piratage informatique - elle est devenue un symbole de la collision entre la technologie numérique, les limites juridiques et la vulnérabilité humaine. Parti de la recherche de la vérité sur les ovnis, il s'est retrouvé au centre d'un conflit international et d'une lutte de dix ans contre l'extradition. Son diagnostic de syndrome d'Asperger a transformé l'affaire d'un point de vue juridique en un point de vue humanitaire, ce qui a permis à la Grande-Bretagne d'empêcher l'extradition pour des raisons de droits de l'homme.

L'affaire a déclenché des réformes dans le droit de l'extradition (y compris l'introduction du forum bar), a mis en lumière les problèmes de justice pour les personnes autistes et est devenue un exemple de la façon dont les crimes numériques nécessitent une approche plus nuancée et plus humaine. L'histoire de Gary McKinnon est un avertissement pour ceux qui ont des compétences techniques, de fortes convictions et qui sous-estiment la frontière entre la curiosité et le crime.

Pour ceux qui veulent en savoir plus

- Le hacker le plus célèbre du monde : l'histoire de Kevin Mitnick

- De Sony à Xiaomi : comment la géographie de la production électronique a changé deux fois en 30 ans

- Le patriarche de Steam et le héros des mèmes de jeu : l'histoire de Gabe Newell

- D'un cuiseur de riz raté au triomphe de la PlayStation : l'histoire d'Akio Morita